子猫を抱く少女の名前は阿部静子さん。

静子さんの外見は18歳の夏に、大きく変わってしまいました。

近所の子どもたちはその姿を見て「赤鬼」とはやし立てました。夫の親戚からは離婚も迫られました。

傷ついた静子さんの心に変化が訪れたのは、それから19年後。きっかけは意外な場所での出会いでした。

(広島放送局記者 大石理恵)

屋根の上で熱線と爆風を受ける

第2次世界大戦中の1945年8月。18歳の静子さんは、出征した夫の母親と広島で暮らしていました。

ある日、勤労奉仕をするよう集落に要請があり、静子さんも参加することになりました。

朝から広島市平塚町(現中区)で、家の解体にあたりました。空襲による火災の広がりを防ぐための「建物疎開」の作業でした。

屋根の上にあがり、瓦を重ねて隣の人へ渡していた時、静子さんは右側から強烈な熱線と爆風を受け、吹き飛ばされました。人類史上、初めて投下された原子爆弾でした。

静子さんがいたのは爆心地から約1.5キロの場所。当時、半袖のブラウスを着ていたため、袖に覆われていない腕は、皮膚がぺろっとむけて垂れ下がりました。顔にも被害を受けました。

ある日、勤労奉仕をするよう集落に要請があり、静子さんも参加することになりました。

朝から広島市平塚町(現中区)で、家の解体にあたりました。空襲による火災の広がりを防ぐための「建物疎開」の作業でした。

屋根の上にあがり、瓦を重ねて隣の人へ渡していた時、静子さんは右側から強烈な熱線と爆風を受け、吹き飛ばされました。人類史上、初めて投下された原子爆弾でした。

静子さんがいたのは爆心地から約1.5キロの場所。当時、半袖のブラウスを着ていたため、袖に覆われていない腕は、皮膚がぺろっとむけて垂れ下がりました。顔にも被害を受けました。

近くにいた人が静子さんを探し出し、一緒に自宅の方角へ歩いていきました。

道中、目が飛び出たまま立ち尽くす人や、腹部が破れている人がいました。助けを求められても、自分が大けがをしていて、どうすることもできませんでした。

途中にやけどの手当てをしてくれるところがあり、いったん休むと、もう立ち上がれませんでした。手当てと言っても、はけで油を塗るだけの治療でした。

3日ほどたった頃、父親が探しに来てくれました。

静子さんは「ここよ」と合図しましたが、父親は「あんたが静子か、あんたが静子か」と3回も4回も確かめました。静子さんは顔が焼けて、カボチャのように腫れていました。

道中、目が飛び出たまま立ち尽くす人や、腹部が破れている人がいました。助けを求められても、自分が大けがをしていて、どうすることもできませんでした。

途中にやけどの手当てをしてくれるところがあり、いったん休むと、もう立ち上がれませんでした。手当てと言っても、はけで油を塗るだけの治療でした。

3日ほどたった頃、父親が探しに来てくれました。

静子さんは「ここよ」と合図しましたが、父親は「あんたが静子か、あんたが静子か」と3回も4回も確かめました。静子さんは顔が焼けて、カボチャのように腫れていました。

「赤鬼」と呼ばれて

7人きょうだいの中で唯一被爆した末っ子の静子さんを、父は実家へ連れ帰りました。

しかし、医師もいなければ薬もありません。ガーゼも包帯もなく、姉が浴衣をほどいて傷に貼ってくれましたが、すぐに熱で乾き、剥がすときには強い痛みが走りました。

しかし、医師もいなければ薬もありません。ガーゼも包帯もなく、姉が浴衣をほどいて傷に貼ってくれましたが、すぐに熱で乾き、剥がすときには強い痛みが走りました。

やけどが少し落ち着いてくると、今度はケロイドが周囲の皮膚を引き寄せながら盛り上がりました。そのせいでまっすぐ伸びていた右手が曲がり、10センチも短くなりました。

その姿を見た父親は「あの時ひとおもいに死んでいれば、どんなにか楽だったろう」とおいおい泣いたそうです。

静子さんが外出すると、近所の子どもたちが「赤鬼が通る、赤鬼が通る」とはやし立てました。

やけどをした顔の右側をなるべく見せないように、髪を伸ばして帽子をかぶり、うつむいて暮らしていました。

その姿を見た父親は「あの時ひとおもいに死んでいれば、どんなにか楽だったろう」とおいおい泣いたそうです。

静子さんが外出すると、近所の子どもたちが「赤鬼が通る、赤鬼が通る」とはやし立てました。

やけどをした顔の右側をなるべく見せないように、髪を伸ばして帽子をかぶり、うつむいて暮らしていました。

連れ添ってくれた夫

被爆した年の年末に、夫の三郎さんが復員しました。

静子さんの両親は「留守中、こんなにやけどをして変わり果てた娘になりました。どうぞ、きょうここで離婚してやってください」と手をついて三郎さんに頼みました。

三郎さんの母も「静子さんはここ(実家)へ置いてもらった方がいいよ」と言いました。しかし三郎さんは迷わず、こう断ったそうです。

静子さんの両親は「留守中、こんなにやけどをして変わり果てた娘になりました。どうぞ、きょうここで離婚してやってください」と手をついて三郎さんに頼みました。

三郎さんの母も「静子さんはここ(実家)へ置いてもらった方がいいよ」と言いました。しかし三郎さんは迷わず、こう断ったそうです。

「私はたとえ戦争で手足を失ったとしても、帰ったら静子に面倒を見てもらおうと思って、それを支えにして戦ってきました。内地が戦場になり妻が傷ついたからといって、離婚するわけにはいきません」

三郎さんの親戚は「あんな風になった者を女房として置いておくなんて、戦争へ行ってばかになったのか」と口々に責めたそうです。

しかし三郎さんは聞き入れず、静子さんと連れ添いました。

しかし三郎さんは聞き入れず、静子さんと連れ添いました。

その後、子どもを授かったこともあり、静子さんの両親は何度もケロイドの手術をして元に戻そうとしましたが、思うようにはいきませんでした。

静子さん

「ニキビが1つできても気になる年頃なのに、顔の半分が赤くて、そのうえケロイドのあとができて、とてもつらかったです。何度死にたいと思ったかわかりません。ですが、そういう選択をしたら、夫の善意も無駄になるし、両親も悲しむだろうと思い、耐えて耐えて過ごしました」

「ニキビが1つできても気になる年頃なのに、顔の半分が赤くて、そのうえケロイドのあとができて、とてもつらかったです。何度死にたいと思ったかわかりません。ですが、そういう選択をしたら、夫の善意も無駄になるし、両親も悲しむだろうと思い、耐えて耐えて過ごしました」

一編の詩に思いを込めて

1945年の原爆投下から約10年間、被爆者に対する医療や経済的な支援は乏しく、多くの被爆者が、厳しい差別や偏見にさらされました。

絶望のふちにある被爆者に救いの手を差し伸べてほしい――。被爆から11年後、静子さんはその思いを1編の詩に込めました。

絶望のふちにある被爆者に救いの手を差し伸べてほしい――。被爆から11年後、静子さんはその思いを1編の詩に込めました。

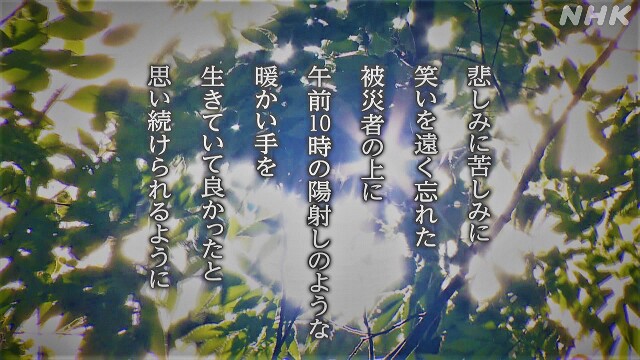

「悲しみに苦しみに

笑いを遠く忘れた

被災者の上に

午前10時の陽射しのような

暖かい手を

生きていて良かったと

思い続けられるように」

笑いを遠く忘れた

被災者の上に

午前10時の陽射しのような

暖かい手を

生きていて良かったと

思い続けられるように」

静子さん

「正午や午後1時の日差しは暖かいけれど、せめて午前10時の日差しでいいので私に与えてください。そうすれば、閉ざした心がほぐれるかもわからない、そんな気持ちでした。生きていてよかったと瞬間ではなく、ずっと思い続けられるように。そんな願いも込めました」

「正午や午後1時の日差しは暖かいけれど、せめて午前10時の日差しでいいので私に与えてください。そうすれば、閉ざした心がほぐれるかもわからない、そんな気持ちでした。生きていてよかったと瞬間ではなく、ずっと思い続けられるように。そんな願いも込めました」

1964年 平和巡礼でアメリカへ

この詩がきっかけで静子さんが参加することになったのが、「広島・長崎世界平和巡礼」です。詩に感銘を受けた文筆家が参加を勧めてくれました。

平和巡礼は米ソ冷戦の時代の1964年、広島と長崎の被爆者らが、アメリカやソ連など核保有国を含む8か国の150都市を回り、被爆の実情などを証言するものです。

静子さんは40人の参加者の一人として、約75日間かけて各都市を訪問しました。

平和巡礼は米ソ冷戦の時代の1964年、広島と長崎の被爆者らが、アメリカやソ連など核保有国を含む8か国の150都市を回り、被爆の実情などを証言するものです。

静子さんは40人の参加者の一人として、約75日間かけて各都市を訪問しました。

静子さん

「ずっと人目を避けて暮らしていましたし、一度も晴れがましい場所へ出たこともない。私でいいんだろうかと尻込みしましたが、家族が『せっかくだから行かせてもらいなさい』と励ましてくれました。3人の子どもたちも、母親が家を空けるさみしさや不自由もあったでしょうが、黙って送り出してくれました」

「ずっと人目を避けて暮らしていましたし、一度も晴れがましい場所へ出たこともない。私でいいんだろうかと尻込みしましたが、家族が『せっかくだから行かせてもらいなさい』と励ましてくれました。3人の子どもたちも、母親が家を空けるさみしさや不自由もあったでしょうが、黙って送り出してくれました」

被害の実態“伝わっていない”

平和巡礼からちょうど60年を迎えたことし4月、広島市で当時を振り返る資料展が開かれ、97歳になった静子さんも参加者として講演しました。

静子さんは、アメリカの教会や学校で若者と交流した際、原爆被害の実態が伝わっていないと感じたエピソードを語りました。

「どこでお話しても、原爆は日本人とアメリカ人の50万人の命を救った必要なものだったと、若者が質問の中でおっしゃいました。そう教育されていたんだと思いますが、私はとても悲しい気持ちでした」

一行は、原爆投下を決断したトルーマン元大統領とも面会します。しかしここでも、静子さんは失望させられます。

「トルーマン元大統領はステージの上で、巡礼団の団長らと対面しました。私たちは下の座席で様子をうかがっていました。元大統領は、原爆はあの時は必要なものであったとおっしゃいました。私たち被爆者が行っているのに、すまなかったのひと言もありませんでした。とてもむなしい気持ちで、そこを立ち去ったことを思い出します」

アメリカで触れた人の温かさ

一方で、静子さんの心を救ったのも、アメリカの人たちでした。

静子さんがホームステイをした複数の家庭は、みんな豊かで満たされた暮らしで、静子さんの苦悩を受け止めてくれました。

いまでもよく覚えているのは、食事の時のことです。ある家庭で出されたアスパラガスを静子さんが初めて食べて「おいしい」と言うと、次の家庭でもアスパラガスがふるまわれました。

朝食にコーヒーではなく牛乳をお願いすると、次の家庭でも牛乳が出てきました。静子さんが少しでも快適に過ごせるように、みんなが気遣ってくれました。

温かいもてなしを受けるうち、原爆の被害と差別で閉ざしていた静子さんの心が、少しずつ変わっていきました。

静子さんがホームステイをした複数の家庭は、みんな豊かで満たされた暮らしで、静子さんの苦悩を受け止めてくれました。

いまでもよく覚えているのは、食事の時のことです。ある家庭で出されたアスパラガスを静子さんが初めて食べて「おいしい」と言うと、次の家庭でもアスパラガスがふるまわれました。

朝食にコーヒーではなく牛乳をお願いすると、次の家庭でも牛乳が出てきました。静子さんが少しでも快適に過ごせるように、みんなが気遣ってくれました。

温かいもてなしを受けるうち、原爆の被害と差別で閉ざしていた静子さんの心が、少しずつ変わっていきました。

「アメリカの人たちは私を哀れむのではなく、同情でもなく、心から受け入れてくださった。日本で“赤鬼”などと呼ばれていた私を心から世話してくれて、固く閉じた心がじわじわと溶けていく感じを受けました。優しさや思いやりが荒れた心を和ますんだなと感じました。原爆を投下したアメリカを恨む気持ちがなかったと言えばうそになりますが、いま目の前にいるアメリカの人たちも、私のような目にあいませんようにと、心のうちで叫びながら証言しました」

アメリカの人たちの優しさによって、気持ちが和らいでいったという静子さん。帰国後は、証言活動や平和運動にまい進し、原爆の非人道性を訴えてきました。

講演の最後に、静子さんはいま伝え残したいことを語りました。

講演の最後に、静子さんはいま伝え残したいことを語りました。

「私は97歳になりましたが、いまだに傷は癒えず、それで一生を終えなければなりません。私のような被爆者を再び出してはならない、若い方がきれいな肌を傷つけることなしに一生を終えていただきたい、そういう願いから平和活動をしてまいりました。どうぞ皆さんがご無事で、平和を保って過ごされますよう心からお祈りしています」

講演後、1人の高校生が静子さんにかけより、右手を差し出し握手を求めました。

高校生が「ひとりの若者として、できることをやっていこうと強く思いました」と涙ながらに話すと、静子さんは傷痕が残る右手を重ねて「ありがとう、頑張ってください。若い人の力ですから」と答えていました。

静子さんの目にも涙が浮かんでいました。

静子さんの目にも涙が浮かんでいました。

「私の詩のとおりに」

静子さんは現在、広島市の高齢者施設で暮らしています。

昔からの友人や、証言活動などで知り合った全国の学校関係者らに手紙を書くことを日課にしています。毎朝、新聞にも目を通し、世界で起きている戦争や繰り返される核実験、核による脅しに胸を痛めています。

被爆者が求める「核兵器のない世界」はいまだ実現していません。それでもなお、高齢の被爆者が繰り返し体験を語るのは、ヒロシマとナガサキを教訓に、新しい世界を築いてほしいと願うからです。

かつて、被爆者の悲しみと苦しみを詩で表現した静子さん。自身の歩みについて、こう振り返りました。

昔からの友人や、証言活動などで知り合った全国の学校関係者らに手紙を書くことを日課にしています。毎朝、新聞にも目を通し、世界で起きている戦争や繰り返される核実験、核による脅しに胸を痛めています。

被爆者が求める「核兵器のない世界」はいまだ実現していません。それでもなお、高齢の被爆者が繰り返し体験を語るのは、ヒロシマとナガサキを教訓に、新しい世界を築いてほしいと願うからです。

かつて、被爆者の悲しみと苦しみを詩で表現した静子さん。自身の歩みについて、こう振り返りました。

「被爆したことは不幸なことでした。家族も巻き込んで、みんなを泣かせました。その後の活動も、闇夜の中、荒波に向かって叫ぶくらいのことしかできなかったかもしれません。ですが、私が語るひと言ひと言を受け止めて下さる人もたくさんあって、いい人生だったと思っております。傷ついた体ではあったけど、『生きていてよかった』でしょう。私の詩のとおりに」

(6月15日「おはよう日本」で放送予定)

0 件のコメント:

コメントを投稿